Проповедник радостиЖизнь и подвиг архиепископа Сергия Королева (1881-1952 гг.)

(Продолжение. Начало в №1)

В жизни русского Зарубежья 20-х – 30-х годов Прага занимала особое положение. Если Париж называли «столицей эмиграции», Харбин «Россией за границей», а Берлин «мачехой русских городов», Прага по праву именовалась «русскими Афинами» или «русским Оксфордом», как центр образования и науки. Оказавшись в изгнании, многие деятели русской культуры откликнулись на провозглашенную чешским правительством „русскую акцию“ и поселились в городе на Влтаве, чтобы там продолжить труды на благо утерянного Отечества.

Совместными усилиями чешских властей и русской общественности открывались русские школы, гимназии и высшие учебные заведения. Выходили издания, широко известные по всей эмиграции. В разное время в городе жили и работали: философы Николай Лосский, протоиерей Сергий Булгаков и евразиец Петр Савицкий; правовед Павел Новгородцев; историки Александр Кизеветтер и Георгий Вернадский; литературоведы Альфред Бем и Евгений Ляцкой; историки искусства Никодим Кондаков, Николай Андреев и многие другие обитатели профессорских домов в пражском районе Дейвице. Из разных концов Европы сюда съезжалось русское студенчество с надеждой, что полученное образование будет востребовано в будущей свободной России.

Все это происходило в мире, едва оправившемся от потрясений Великой войны и революционного насилия. Сохранение русской культуры Промысел Божий доверил людям, лишившимся привычного жизненного уклада, чьи судьбы были надвое переломаны октябрем семнадцатого и Гражданской войной. Между приступами безысходности лучшие из них искали смысл своего существования и ждали жизненных примеров, подтверждающих, что еще возможна Правда на земле.

Выдворенный из Польши епископ Сергий должен был ободрить труждающихся и примирить озлобленных, сделав духовную жизнь во Христе основой интеллектуального совершенствования и бытового благополучия своей паствы. Из тридцати одного года своего архиерейского служения, двадцать четыре (1922 – 1946) он провел в Праге. Неслучайно в эмиграции он известен как Владыка Сергий Пражский.

Духовный облик Владыки, вобравший в себя лучшие черты православного святительства и старчества, привлек к нему множество людей. Общение с ближними в любви Христовой и общение с Богом в Церкви стали двумя дорогами, по которым он вел свое «словесное стадо» в Царство Небесное.

«Мы призваны к общей жизни, и общение с людьми есть поэтому христианский долг, — говорил Владыка в беседе «О подвиге общения» — Человек, общаясь с другими и творчески преодолевая разделение, раскрывает свои ценности, обогащается сам и тем самым обогащает других». Современники отмечали, что вся «политика» епископа Сергия заключалась в непосредственном личном общении с верующими. Он постоянно участвовал в жизни своих прихожан, часто исполняя обязанности приходского священника. В Праге не было русской семьи, где он не крестил бы детей, не венчал молодых и не напутствовал умирающих. Он знал всех русских пражан по имени, помнил об их семейных праздниках и не упускал возможности спеть «многая лета» и преподнести подарки виновникам торжеств.

Алексей Томин. Прага, Карлов Мост. Акварель.

Велика была его помощь нуждающимся и забота о больных. Как правило, у него не залеживались пожертвованные ему деньги, перчатки, теплые вещи и т. п. Бедность среди эмигрантов была делом обычным, а он не мог оставить ближнего без утешения. Преосвященный навещал больных дома и приходил к ним в больницы. Собираясь в больницу, он всегда брал с собой икону и, водрузив ее у постели недужного, служил краткий молебен о его исцелении. Потом говорил незамысловатые слова: «Да, да вот так, больны, ну ничего. Господь посылает нам испытания. Да, вот. За все благодарите Господа. И всегда будьте радостны. Ну, вот. Все хорошо будет».

Даже среди шума и суеты Владыка умел оставаться с человеком «один на один», чтобы понять, успокоить и незаметно указать ему выход из любой затруднительной ситуации. Друзья и прихожане с умилением вспоминали его большой черный мешок, откуда попадавшиеся на встречу Владыке дети непременно получали яблоки и сладости. За доброту и необычный для европейского города внешний вид (а он всегда ходил в рясе) пражская ребятня прозвала епископа Сергия «Святым Микулашем», т.е. Св. Николаем, а русские сравнивали с Дедом Морозом.

«Надо уметь освящать наши взаимоотношения светом Христовой истины, что бы они приносили нам благо. Отыскивая общее нам божеское, мы становимся соработниками Божьими на земле…. «Идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их», — проповедовал Владыка и стремился приучить к общению во славу Божию всех окружающих. В специально нанятом помещении он устроил Николаевское подворье, куда после богослужений собирались все желающие, за чашкой чая общались между собой и беседовали со своим архипастырем. Но особенно пражанам и приезжим запоминались четверговые чаепития в архиерейском доме.

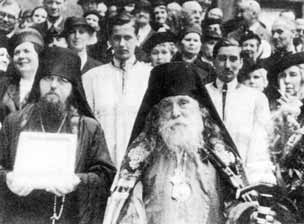

Владыка Сергий и архимандрит Исаакий с прихожанами в Праге

Епископ Сергий снимал комнату на четвертом этаже в доме № 74 по Легеровой улице. Домохозяйка «тетичка» Франтишка, пожилая чешка, испытывала к Владыке глубокое уважение, а он отвечал ей искренней сыновней любовью. Каждый четверг в тесной архиерейской комнате за большим обеденным столом собирались люди: пили чай из самовара, угощались вареньем владыкиного приготовления, обсуждали различные вопросы, спорили. Владыка принимал в разговорах самое живое участие, шутил и смеялся, но ни с кем не спорил и своего мнения никому не навязывал. За столом одновременно сидели 20-25 гостей, а за день через порог квартиры переступало до двухсот человек. Здесь были и профессора и студенты, приезжие священнослужители и политические деятели, писатели, художники, простолюдины и аристократы. Самый отверженный человек мог найти здесь домашний уют и человеческую доброту. Нередко в комнате епископа встречались те, кто за пределами этого дома не хотели и видеть друг друга. Всех их Владыка Сергий учил святости человеческих отношений, призывая преодолевать в себе греховное и находить то, что действительно объединяет всех людей — образ Божий.

Особым вниманием Пражского епископа пользовалась русская молодежь. Он был частым гостем на собраниях и съездах Русского Студенческого Христианского Движения. Уважение, с которым он приходил к молодым сердцам, и его непосредственность сделали Владыку Сергия своим среди его младшей паствы. Теперь каждый субботний вечер молодые люди и девушки стремились не на танцы и увеселения, а на Всенощное бдение к своему духовному отцу.

Православное богослужение совершалось в столице Чехии со второй половины XIX века. Тогда многие славянофильски настроенные чехи обратились в православие. В 1874 году, при активном участии русской дипломатии, австрийские власти передали православным старинный Собор Святителя Николая на Староместской площади. В 1924-25 годах при поддержке премьер-министра Чехословакии К. Карамаржа и его русской супруги Надежды Николаевны на русском кладбище в Ольшанах был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Собор Святителя Николая на Староместской площади

Епископ Сергий использовал уставное богослужение как сильнейшее миссионерское средство. Кроме воскресных и праздничных дней он служил каждую среду и пятницу. Не имея вокруг себя многочисленного духовенства, он с помощью одних юных прислужников создавал торжественные архиерейские службы. Нередко Преосвященный становился на клирос и четко вычитывал положенные стихословия. В будние дни, когда прислужники сидели в гимназических классах и аудиториях, он мог сам, как смиренный пономарь, ходить со свечой на Малый и Великий вход. Любил Владыка «дьяконствовать», но, не обладая музыкальным слухом, часто фальшивил и кротко соглашался с младшими сослужителями, которые советовали ему «не разносить». Из Яблочинского монастыря он привез в Прагу монастырские распевы и колядки и приучил к ним певчих и прихожан. «Проявляйте творчество, — говорил Владыка своим клирикам, — но не вносите отсебятины», называя отсебятиной изменения, противные духу обряда и мешавшие ему.

Он обладал самой непритязательной внешностью: полный, сутуловатый, маленького роста, с огромной, как казалось, головой и обычной суетливостью и услужливостью. Сидя среди гостей у кипящего самовара, он сам над собой подтрунивал: «самоварчик толстенький и Владыка толстенький». Не стал он и хорошим оратором, предоставляя произнесение торжественных речей своему лучшему другу и многолетнему сподвижнику архимандриту Исаакию (Виноградову; 1895-1981). Но совершенно иного Владыку видели на богослужениях: весь вид его преображался, появлялась правильная осанка, степенность в движениях, «…перед нами был князь церкви, воодушевленный, устремленный, даже величественный. Его манера произносить молитвы, ясность чтения текстов, общая возвышенность стиля его служения неизменно покоряли и увлекали молящихся», — вспоминал об этих службах Н. Андреев. Многие из предстоявших плакали, и все уходили радостными.

Тот, кто проповедовал единение людей, не мог забыть о нем и перед Престолом Господа. Неслучайно самыми светлыми и торжественными службами Владыки были службы Святой Пасхи, которую празднуют постившиеся и не постившиеся, праведные и грешные, ибо Спаситель, победивший грех, дает радость всему миру. Человек тоже «только победами каждодневными может достигать радости» и преодолевать пришедшее через грех разделение, поэтому скажем правду, если назовем весь духовный опыт Владыки Сергия и всю его жизненную философию философией Пасхи. «Слушайте, слушайте — Христос Воскресе!» — восклицал он каждую весну. «Воистину Воскресе!» — отвечал ему дружный хор русских и чехов.

Люди восхищались умением Владыки сочетать мудрость и непосредственность, однако мало кто знал о том, как он достиг такого состояния. Он неустанно призывал людей искоренять в себе зло, но только по отрывочным свидетельствам мы знаем о том, какую брань вел он сам.

Супруга известного церковного деятеля протопресвитера Александра Киселева матушка Каллиста рассказывала о том, как один из участников кружка РСХД при Тартуском университете студент естествознания Дмитрий Желнин, решил принять монашество. Он давно состоял в переписке с Владыкой, и тот вызвал его к себе в Прагу для прохождения послушания. Сделавшись келейником Владыки, Дмитрий узнал своего духовного отца таким, каким его не видели другие. Веселый и приветливый с людьми, оставаясь один, он затворялся в своей комнате, в общении со своим послушником был неразговорчив, явно стремясь к уединению. Пожив в такой обстановке, Дмитрий понял, что не способен быть монахом. Он поведал обо всем Владыке, и Владыка с любовью и благословением отпустил его домой.

В действиях епископа-аскета не было лицемерия, ибо он действительно радовался общению с людьми, но прежде всего он был монахом и предъявлял самые строгие требования к себе и ко всем другим желающим вступить на путь ангельского совершенства. В его образе во всей красоте проявился благодатный опыт старчества, когда верный раб Христов, через самоуничижение и мучительную борьбу с собой, вносит мир в души окружающих. И действительно, построенная на таком основании церковная жизнь пражского прихода пребывала в цветущем состоянии.

Ладомировский монастырь

Прагу миновали распри между сторонниками Зарубежного Архиерейского Синода в Сремских Карловцах (Югославия) и приверженцами парижского митрополита Евлогия, потрясавшие многие православные эмигрантские общины. Епископ Сергий, подчинявшийся митрополиту Евлогию, был в равной степени уважаем «карловчанами». Теплые и дружные отношения сложились у него с «карловацкой» братией Ладомировского монастыря Св. Иова Почаевского в Словакии.

Еще ярче всеобщее уважение к пражскому архипастырю проявилось в его отношениях с паствой. Известно, что среди эмигрантской многоголосицы большинство политически активных пражан тяготело влево. Здесь было много меньшевиков, эсэров, и даже кадеты считались правыми. Многих людей нецерковных, живших доселе идеями и утопиями Запада, Владыка привел в церковь, действуя исключительно силой своей доброты. При нем не принято было говорить о политике, да и сам он сторонился всякой «принципиальной борьбы». Для него не существовало ни кирилловцев ни николаевцев, ни младороссов, ни солидаристов, а были только люди со своими грехами и бедами и образом Божьим где-то в сердце. Владыка был искренним патриотом и свято верил в то, что «если каждый признает свою вину в разрушении России и покается в ней, то Господь дарует спасение нашей Родине».

Владыка в Ладомировском монастыре

Так пражская община жила обыденной жизнью, освящаемой молитвами праведника, а между тем, события мировой истории неуклонно шли в сторону новой катастрофы. После недолгих препирательств «великих держав» в марте 1939-го немецкие войска вошли в Прагу. Земля Святого Вацлава была переименована в Протекторат Богемии и Моравии, и перед русскими обитателями Протектората встали новые проблемы и опасности. Многие прихожане Владыки Сергия оказались в концентрационных лагерях, а сам он снова лицом к лицу оказался с беспощадной государственной машиной.

В споре между «евлогианами» и «карловчанами» немецкое правительство поддержало более многочисленных и консервативных сторонников Зарубежного Синода. «Евлогианские» приходы в Рейхе и присоединенных территориях должны были перейти в ведение Германской епархии Русской Зарубежной Церкви. Нужно отдать должное Германскому архиепископу Серафиму (Ляде), который не пошел на вмешательство в дела другой юрисдикции и 3 ноября 1939 года заключил с Владыкой Сергием соглашение. «Евлогиане» сохранили самоуправление и лишь формально подчинялись Германской епархии.

С началом немецкой оккупации для Владыки началось время скорби и исповедничества, которое продлилось до самой смерти святителя. Он защищал гонимых и укрывал у себя бежавших из немецких концлагерей, это могло стоить ему жизни, благо рядом был пример главы православных чехов епископа Горазда, принявшего мученическую смерть за то, что в его храме скрывались бойцы чешского Сопротивления. Но Владыку не страшила возможная развязка, и он продолжал творить правду и милосердие.

В России разворачивались события, приковывавшие внимание Владыки куда больше, чем все опасности. Перепуганное военными неудачами сталинское правительство стало активно эксплуатировать патриотические ценности и было вынуждено пойти на уступки Церкви. Оскверненные храмы возвращались верующим, возобновлялось духовное образование, было восстановлено патриаршество, и Патриархом Московским и всея Руси стал митрополит Сергий (Страгородский), с молодости почитаемый епископом Сергием. Гитлеровцы настаивали на признании этого акта незаконным. 21 октября 1943 года в Вене состоялось совещание зарубежных иерархов во главе с Предстоятелем Зарубежной Церкви митрополитом Анастасием. Был там и Владыка Сергий. Итогом совещания стало подписание декларации, провозгласившей избрание Московского Патриарха не соответствующим церковным канонам. Владыка громогласно объявил свой протест и отказался подписать документ. Однако власти не решились трогать уважаемого епископа и опубликовали декларацию вместе с его поддельной подписью.

На просторах России закончилось победоносное шествие немецкой армии. Советские дивизии рвались в Европу. По разным обстоятельствам многие жители оккупированных областей уходили вслед за отступающими частями Вермахта, боясь преследований со стороны коммунистов. Прагу наводнила волна русских беженцев, и всех их утешал постаревший от переживаний епископ Сергий. Когда немцы отошли за Карпаты, возникла угроза и русским эмигрантам первой волны. Владыка духовно укреплял тех, кому предстоял крестный путь через сталинские лагеря, и подбадривал тех, кто, теряя все, снова бежал на Запад, но сам ни под каким предлогом не соглашался покинуть свою кафедру.

Успенская Церковь на русском кладбище в Ольшанах

Пасхальные майские дни сорок пятого прошли в суматохе боев. В Праге и ее окрестностях, словно в пушкинской «Полтаве», смешались немцы, восставшие чехи, власовцы из 1-ой дивизии РОА. Снаряды и бомбы сеяли в городе смерть и разрушение. Был серьезно поврежден Никольский Собор, и центр богослужебной жизни переместился в Успенскую церковь. Наконец, Прагу заняли советские части. Открылась настоящая охота за эмигрантами. Арест грозил всем, независимо от их отношения к немцам. Одних палачи НКВД расстреливали здесь же, во дворе пражской тюрьмы Панкрац, других отправляли в рабство в бесчисленные лагеря смерти. Погибли многие ученые, общественные и культурные деятели. 24 мая был арестован архимандрит Исаакий. Его этапировали во Львов, где приговорили к десяти годам по 58-ой статье, и оттуда отправили в Карагандинские лагеря. Только после непрестанных ходатайств и слезных молитв Владыки больного и измученного отца Исаакия освободили 3 мая 1946 года.

Сам Владыка несколько раз подвергался арестам и обыскам, но остался на свободе. Он со смирением принимал все скорби и с любовью смотрел на творивших беззакония заблудших русских людей. В последний день войны на Николаевское подворье с обыском пришли три красноармейца. Стоило Владыке только посмотреть на них своими благостными глазами, чтобы тягостная процедура прекратилась, и красноармейцы вместе со всеми верующими сидели за столом и угощались пасхальной трапезой.

После окончания войны общины, входившие в юрисдикцию митрополита Евлогия, воссоединились с Русской Православной Церковью. В 1946 году ко дню двадцатипятилетия епископской хиротонии Владыка Сергий указом Патриарха Алексия (Симанского) был возведен в сан архиепископа. Вскоре он должен был покинуть Прагу и ехать в Вену, где возглавил Среднеевропейский экзархат. В Вене Владыка продолжил свой пражский путь. Он так же утешал страждущих, помогал разоренным войной, на его богослужения собирались не только православные, но и старокатолики и протестанты, и всех он учил христианскому общению на скромных застольях у себя на квартире. Сам он очень нуждался и находился под постоянным наблюдением спецслужб, но когда ему предложили бежать в американскую зону оккупации, он ответил: «Нет. Меня вернут в Россию, и там я умру. Я останусь на месте, которое определил мне Бог».

В 1948 году Владыку перевели в Берлин на Германскую кафедру. Там он снова подвергся многим обыскам и допросам. Наконец, осуществилось его самое заветное желание — 26 сентября 1950 года Владыка Сергий был назначен в Россию, архиепископом Казанским и Чистопольским.

Марк ШИШКИН

Часть 1 — Начало пути.

Часть 3 — Архиепископ Казанский и Чистопольский.

Ссылки — использованные ресурсы.

|